在台灣,有越來越多的家長開始關注實驗教育,尋找能真正回應孩子特質與興趣的學習方式。除了政府主導的公立實驗學校之外,還有一條路是由民間機構或教育團體創辦的私立實驗學校與機構辦學。這類型的教育機構往往理念鮮明、風格獨特,也正回應了社會對教育多元化的期待。

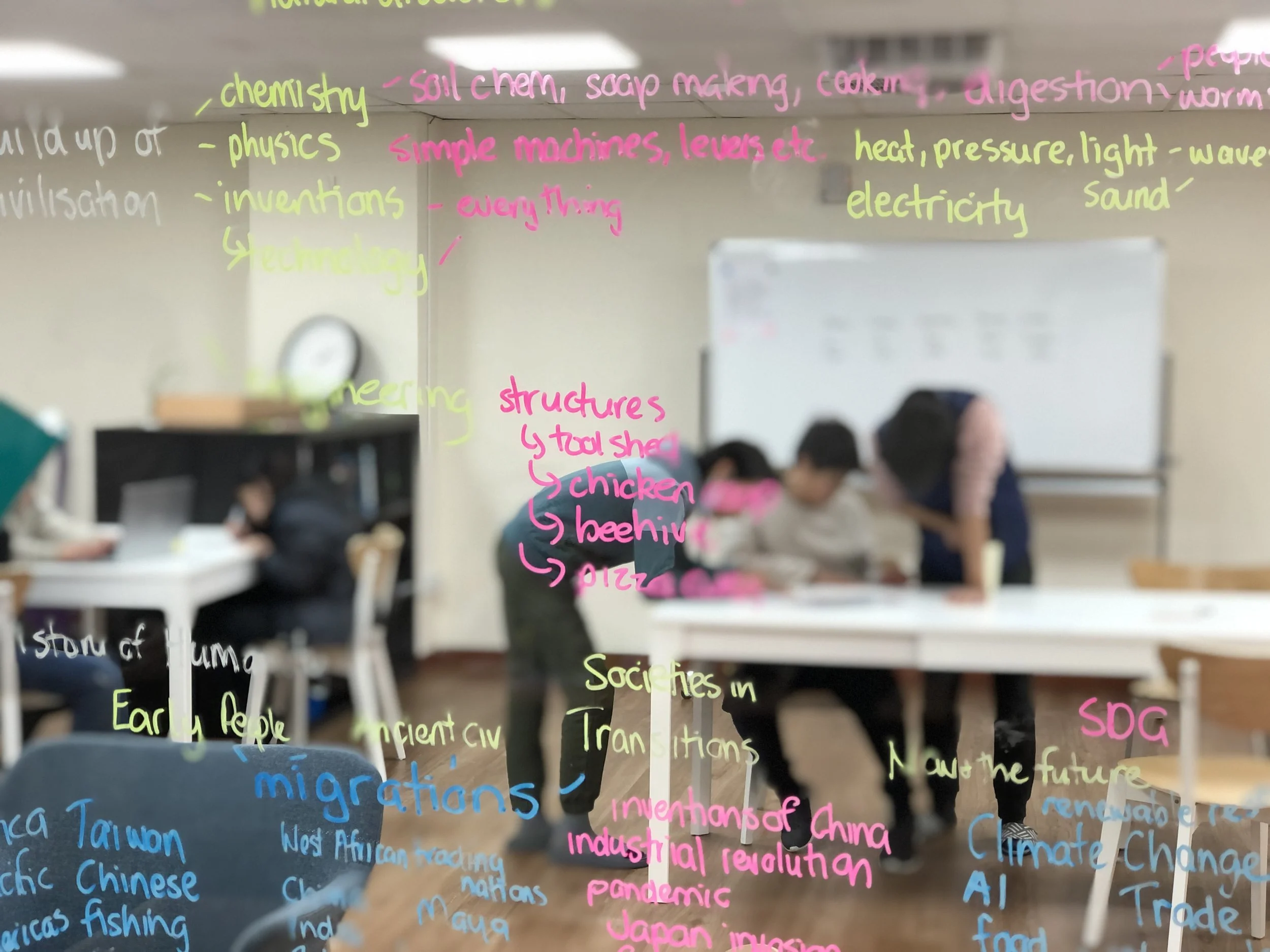

(照片來源:Y2MAC 毅宇蒙特梭利實驗教育機構)

當教育回到人民手中:實驗教育的另一種可能

這些由民間機構或教育團體創辦的學校,可以追溯到 410 教改運動[1]的影響。當時,社會呼籲將教育權力從政府手中適度釋放,讓有理念、有熱情的人民團體與家長能共同參與教育實踐。這樣的發展不僅為體制內教育帶來更多活力,也成就了一批「理念為本」的實驗教育典範。

不同於規模龐大的傳統學校,這些私立實驗學校或機構辦學單位,往往規模較小、人數精簡,更有空間發展出具體而深入的教學理念。無論是華德福、蒙特梭利、森林教育、體驗學習,或更小眾但深具思想性的教育實踐,都在這個領域中百花齊放。

—

[1] 「410 教改運動」是 1994 年 4 月 10 日在台灣發起的大規模教育改革行動。當時,許多家長、學生、教師及教育團體對傳統教育過度強調升學主義和聯考制度感到不滿,認為這種體制壓抑了學生的多元發展與創造力。超過 2 萬人走上台北街頭,提出「教育改革,刻不容緩」的訴求,要求政府推動教育制度的全面變革。這場運動後來催生了一系列重要政策和制度,例如高中多元入學方案、國中基測改革、課程綱要的彈性化,也影響了後續包括實驗教育立法在內的教育多元化發展。

私立學校 vs. 機構辦學:兩者有什麼不同?

從法規上看,這兩者最大的差異在於規模與組織架構:

私立實驗學校:依據《實驗教育三法》設立,具備正式學籍,學生畢業後可獲頒學校自己的畢業證書。規模通常較大,可涵蓋從幼兒園到高中的完整學程。

機構辦學:多由教育基金會、社團法人等機構主導,規模較小,學生學籍多掛在合作學校。人數上限約 250 人,適合發展實驗性質更強的教育模式。

兩者在課程設計、教學方法、教師資格等方面都擁有高度彈性,能根據自身理念靈活發展。

理念先行:學校與家長共同打造適性的教育場域

民間辦學最大特色,就是「理念鮮明」,例如:

磊川華德福學校:落實從幼兒園、小學、國中到高中一貫的人智學教育,重視孩子從意志、情感到理性的完整發展。

台北市的學學機構:專注於設計導向教育,讓高中階段學生深入接觸美學、空間、服裝、音樂等領域,走出課本、走進社會、走向世界。

這些學校吸引的,往往是對特定教育理念有高度認同的家庭。家長不只是旁觀者,更是教育共同體的一部分。

「住宿」為蒙特梭利青少年教育的重要元素,新竹的毅宇蒙特梭利實驗教育機構,為台灣第一所全住宿制的蒙特梭利中學。學校團隊的努力加上家長的支持,讓這裡成為青少年家以外的第二個家。(照片來源:Y2MAC 毅宇蒙特梭利實驗教育機構)

優勢與挑戰並存:師資穩定與學費是關鍵

私立與機構型實驗教育的優勢在於:

小班制與高度師生互動

自主課程設計與多元評量

強化興趣導向與生活連結的學習模式

但同時也面臨幾個結構性挑戰:

師資流動率高:缺乏與公立學校同等的保障機制,優秀教師常有回到體制內的動機。

學費門檻高:部分機構一年收費可能高達 70 萬元,對一般家庭而言壓力不小。

因此,許多教育團體呼籲政府應加強對民間實驗教育的補助,讓理念型教育不再是少數家庭的特權,而是全民可及的選項。

實驗教育的學生,未來去哪裡?

(Photo by Thirdman : https://www.pexels.com/zh-tw/photo/8926648/)

許多參與實驗教育的學生,升學路徑也正變得更多元,包括:

報考台灣大學的特殊選才計畫

申請國外大學(許多歐美校方對非典型學習背景更為友善)

選擇創業、自主學習、進入職場等彈性發展

不少學生回饋,他們在大學階段表現出更強的主動性、自我認知與行動力,也更懂得與他人合作、處理問題。這些學生不是標準答案的背誦機器,而是能獨立思考、自主學習、擁有多元視野的行動者。

教育不該只有一種樣子

實驗教育從來不是「不滿體制」的替代品,而是「更貼近孩子」的選項。唯有真正理解孩子與家庭的需求,才可能找到最適合的學習場域。

民間辦學的實驗教育,為台灣教育注入了更多的可能性。當我們談「多元」,不只是教育內容的多元,更是制度與選擇的多元。對家長來說,選擇私立或機構辦學的實驗教育,不是只看學費或名氣,而是回到孩子的核心需求,評估家庭的陪伴能量與理念契合度。

教育,不該只有一種樣子。實驗教育,就是邀請每個孩子與家庭,一起去探索「適合自己」的學習之路。

文字編輯/李珮儀

本文整理自【認識實驗教育Ep.3 機構辦學/私立實驗學校:理念多元的選擇】,歡迎前往收聽更多精彩內容!